255系特急しおさいに乗車 [鉄道(乗り鉄)]

今月のダイヤ改正で255系しおさいはE259系に置き換わります。今やJR東日本の定期特急では一番古い車両となった255系に乗車してみました。

9両の表示も間もなく見納め。

出発を待つ255系。やはり引退が近いせいかカメラを持った人を多く見かけます。

反対側には特急「成田エクスプレス」が到着。ダイヤ改正後はほぼこの車両となります。誤乗が心配なところではありますが。

ダイヤ改正後は自由席が無くなるのでこの案内も見納め。

えきねっと割で割安な指定席を購入。座席の座り心地は個人的にはE257より上です。

錦糸町と千葉に停車して各駅ともお客を拾っていきます。

物井-佐倉間の撮影スポットは意外と人出は少なかったです。

辺りは見渡す限りの田園風景。

9両の表示も間もなく見納め。

出発を待つ255系。やはり引退が近いせいかカメラを持った人を多く見かけます。

反対側には特急「成田エクスプレス」が到着。ダイヤ改正後はほぼこの車両となります。誤乗が心配なところではありますが。

ダイヤ改正後は自由席が無くなるのでこの案内も見納め。

えきねっと割で割安な指定席を購入。座席の座り心地は個人的にはE257より上です。

錦糸町と千葉に停車して各駅ともお客を拾っていきます。

物井-佐倉間の撮影スポットは意外と人出は少なかったです。

辺りは見渡す限りの田園風景。

タグ:255系

飯田線の旅 [鉄道(乗り鉄)]

豊橋-辰野195.7kmを結ぶ飯田線に乗車しました。「青春18きっぷ」ユーザではお馴染みの路線と思います。

ひかり635号で豊橋に到着。ひかり号は特急「伊那路」と接続する列車は豊橋に停車します。豊橋での連絡時間を利用して駅弁を購入しておきます。車内販売がないので。

今回は指定席を取りました。自由席でも余裕で座れるのですけどね。列車は373系。

2・3号車は自由席ですが、車端部はセミコンパートメントとなっていて、ここは指定席となっています。

1号車は指定席、この数分後パラパラと乗車してきました。それでも10人程度。

ちなみに今回乗車する10:08発伊那路1号を利用すれば、途中天竜峡12:33発の普通茅野行きに乗り継ぎ、岡谷には15:55に到着します。なお、豊橋から普通電車のみでとなると豊橋8:11発天竜峡行に乗車して、天竜峡で特急 伊那路1号と同じく12:33発の普通茅野行きに乗り継げます。

一方伊那路1号の後に出るのは豊橋10:42発の普通岡谷行きで、岡谷には17:33に到着します。以上のことから特急を使うことでだいぶ時間が短縮されます。

豊橋駅は1・2・4番線が飯田線で、間に挟まれた3番線だけが名鉄線となっています。途中の下地駅まで名鉄線と同じ線路を走ります。

豊橋を出るとこだま707号と同時に発車します。

下地を過ぎて名鉄線と別れます。

豊川に隣接して名鉄線の豊川稲荷駅があります。

豊川からは単線区間。豊川から別れていく路線は日本車両への引込み線。日本車両で製造された車両はこの線路を経由して各鉄道会社へと甲種輸送されていきます。

豊川から本長篠までは一時間に1~2本運転されるようになります。そこそこ住宅地もあります。

本長篠辺りからは山間を走ります。

湯谷温泉。

この先は鳳来峡といって豊川の上流付近となります。

豊橋から1時間21分で中部天竜に到着。ここで乗務員が交代します。

左側は伊那路2号。

ひかり635号で豊橋に到着。ひかり号は特急「伊那路」と接続する列車は豊橋に停車します。豊橋での連絡時間を利用して駅弁を購入しておきます。車内販売がないので。

今回は指定席を取りました。自由席でも余裕で座れるのですけどね。列車は373系。

2・3号車は自由席ですが、車端部はセミコンパートメントとなっていて、ここは指定席となっています。

1号車は指定席、この数分後パラパラと乗車してきました。それでも10人程度。

ちなみに今回乗車する10:08発伊那路1号を利用すれば、途中天竜峡12:33発の普通茅野行きに乗り継ぎ、岡谷には15:55に到着します。なお、豊橋から普通電車のみでとなると豊橋8:11発天竜峡行に乗車して、天竜峡で特急 伊那路1号と同じく12:33発の普通茅野行きに乗り継げます。

一方伊那路1号の後に出るのは豊橋10:42発の普通岡谷行きで、岡谷には17:33に到着します。以上のことから特急を使うことでだいぶ時間が短縮されます。

豊橋駅は1・2・4番線が飯田線で、間に挟まれた3番線だけが名鉄線となっています。途中の下地駅まで名鉄線と同じ線路を走ります。

豊橋を出るとこだま707号と同時に発車します。

下地を過ぎて名鉄線と別れます。

豊川に隣接して名鉄線の豊川稲荷駅があります。

豊川からは単線区間。豊川から別れていく路線は日本車両への引込み線。日本車両で製造された車両はこの線路を経由して各鉄道会社へと甲種輸送されていきます。

豊川から本長篠までは一時間に1~2本運転されるようになります。そこそこ住宅地もあります。

本長篠辺りからは山間を走ります。

湯谷温泉。

この先は鳳来峡といって豊川の上流付近となります。

豊橋から1時間21分で中部天竜に到着。ここで乗務員が交代します。

左側は伊那路2号。

WestExpress銀河に乗車 [鉄道(乗り鉄)]

WestExpress銀河に乗車してきました。

新幹線で京都に移動。駅前にそびえる京都タワー。

銀河は山陰本線(嵯峨野線)が発着する31番線から発車。

21時過ぎにホームに来ましたが、既に電車は到着していました。117系を改造した編成です。

今回は5号車クシェット(のびのび座席)を利用しました。昔の二段式B寝台と同じです。浴衣と枕はありませんが、シーツと毛布は備え付けられています。上段は手前に梯子があるのでこれを利用します。

照明と、USBコンセントが付いています。薄いカーテンが付いていますが、足下(廊下側)までは届きません。

ドア付近はこのようなベンチがあります。

ついでの他の車両も。6号車は2~3人用と1人用個室グリーン車となっていて、同じく横になれます。プレミアルームと言います。

乗務員室後ろはフリースペースとなっています。

4号車はフリースペース。夜眠れないときはここを利用してもよいとのこと。

5号車寄りはボックス席テーブルとなっています。

壁面には往年の国鉄車両がレタリングされてます。

3号車は普通車指定席と…

もう一つはファミリーキャビン(3~4人用普通車個室指定席)が2部屋。何れも全体は撮れないので空席を撮影しました。

さらに2号車寄りにはフリースペースがあります。

2号車は女性専用車で3号車の座席と5号車のクシェットがあります。2号車の指定席券を持っていないと立入は出来ません。1号車はグリーン車指定席(ファーストシート)で、グリーン券を持っていないと立入は出来ないのでこちらも断念。

電車は21:15に京都を出発します。途中向日町と茨木で後続列車を先に通させます。

117系を改造しているので、ブレーキ緩解音や、ドアエンジン、それにMT54モーター音などそのままです。

新幹線で京都に移動。駅前にそびえる京都タワー。

銀河は山陰本線(嵯峨野線)が発着する31番線から発車。

21時過ぎにホームに来ましたが、既に電車は到着していました。117系を改造した編成です。

今回は5号車クシェット(のびのび座席)を利用しました。昔の二段式B寝台と同じです。浴衣と枕はありませんが、シーツと毛布は備え付けられています。上段は手前に梯子があるのでこれを利用します。

照明と、USBコンセントが付いています。薄いカーテンが付いていますが、足下(廊下側)までは届きません。

ドア付近はこのようなベンチがあります。

ついでの他の車両も。6号車は2~3人用と1人用個室グリーン車となっていて、同じく横になれます。プレミアルームと言います。

乗務員室後ろはフリースペースとなっています。

4号車はフリースペース。夜眠れないときはここを利用してもよいとのこと。

5号車寄りはボックス席テーブルとなっています。

壁面には往年の国鉄車両がレタリングされてます。

3号車は普通車指定席と…

もう一つはファミリーキャビン(3~4人用普通車個室指定席)が2部屋。何れも全体は撮れないので空席を撮影しました。

さらに2号車寄りにはフリースペースがあります。

2号車は女性専用車で3号車の座席と5号車のクシェットがあります。2号車の指定席券を持っていないと立入は出来ません。1号車はグリーン車指定席(ファーストシート)で、グリーン券を持っていないと立入は出来ないのでこちらも断念。

電車は21:15に京都を出発します。途中向日町と茨木で後続列車を先に通させます。

117系を改造しているので、ブレーキ緩解音や、ドアエンジン、それにMT54モーター音などそのままです。

タグ:117系

スペーシアXに乗車 [鉄道(乗り鉄)]

先月デビューしたスペーシアXに乗車しました。

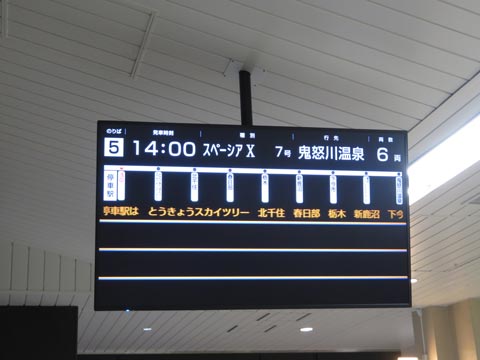

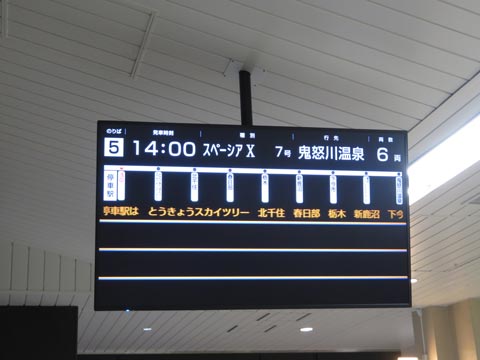

浅草駅に到着。スペーシアXは5番線から発着します。これまで5番線は快速・区間快速のホームとして利用していましたが、快速・区間快速が廃止となり、駅ホームも使用されなくなりました。空いたホームをリニューアルしてスペーシアX用のホームに改良されています。30分前に走るリバティけごん27号は隣の4番ホームから発車。

ホームの他、柱にも号車番号の乗車案内が設置されています。

ホームの案内はこのような感じです。

快速の乗り場案内も注意喚起として再利用。

今回乗車するのは「スペーシアX7号」で新鹿沼まで乗車します。予約を試みたのは前日で、個室やプレミアムシートは満席ですが、スタンダートシートにはまだ窓側に若干の空席がありました。当日ではもう満席の表示。

余談ですが5番線ホーム末端付近にあった売店はなくなっていました。なお、5番線には自販機がないので、3・4番線ホームで買うか、改札外で事前購入する必要があります。

しばらくして清掃部隊が続々とホームにやってきます。

出発15分前にスペーシアX4号が入線。折り返し時間15分と慌ただしいです。

北千住側末端はドアが無いこともあり、やや手前までしか行けないようになっています。

元々狭いホームなので、正面を撮るとなると6号車側となります。

浅草駅に到着。スペーシアXは5番線から発着します。これまで5番線は快速・区間快速のホームとして利用していましたが、快速・区間快速が廃止となり、駅ホームも使用されなくなりました。空いたホームをリニューアルしてスペーシアX用のホームに改良されています。30分前に走るリバティけごん27号は隣の4番ホームから発車。

ホームの他、柱にも号車番号の乗車案内が設置されています。

ホームの案内はこのような感じです。

快速の乗り場案内も注意喚起として再利用。

今回乗車するのは「スペーシアX7号」で新鹿沼まで乗車します。予約を試みたのは前日で、個室やプレミアムシートは満席ですが、スタンダートシートにはまだ窓側に若干の空席がありました。当日ではもう満席の表示。

余談ですが5番線ホーム末端付近にあった売店はなくなっていました。なお、5番線には自販機がないので、3・4番線ホームで買うか、改札外で事前購入する必要があります。

しばらくして清掃部隊が続々とホームにやってきます。

出発15分前にスペーシアX4号が入線。折り返し時間15分と慌ただしいです。

北千住側末端はドアが無いこともあり、やや手前までしか行けないようになっています。

元々狭いホームなので、正面を撮るとなると6号車側となります。

タグ:N100系

紀伊半島1周乗り鉄の旅(後編) [鉄道(乗り鉄)]

新宮で1泊して翌日は新宮から特急「くろしお16号」で新大阪へと向かいます。

新宮駅。反対側(西側)は市役所などがあるのですが、出口は海側1箇所しか無く、踏切を渡って反対側に出る必要があります。

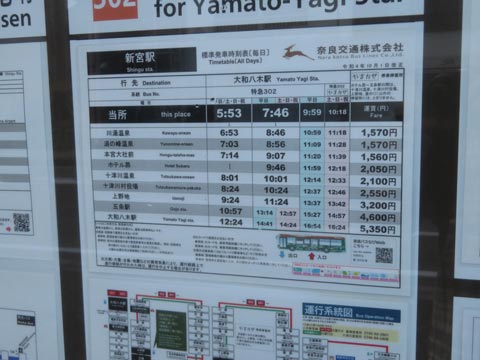

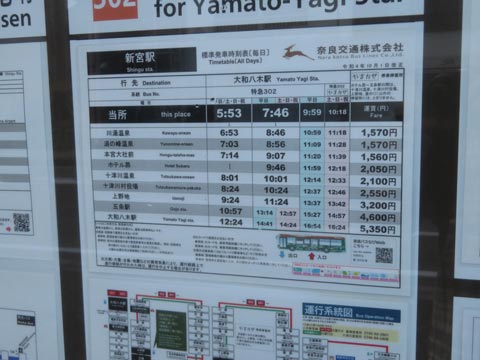

路線バス最長と言われている新宮駅-大和八木駅を結ぶ奈良交通の時刻表。1日3往復あり、所要時間は6~7時間。

駅前からやや海側(東側)に歩いたところには徐福公園があります。中国・秦の時代始皇帝の命で渡来した徐福。ここ熊野で捕鯨を始めたと言われており、徳川頼宣の命で徐福の墓を建てられたようです。

公園内にある徐福像。

今回乗車する283系オーシャンアロー。構内の留置線から一旦本線に渡り、亀山側に移動します。再び進行方向を変え、1番線に入線。

天王寺側は貫通タイプですが、増結編成の新大阪側先頭は非貫通タイプです。

こちらは1号車グリーン車。・・・どことなく近鉄特急に似ているようにも見えますが。いるかをモチーフとしているようです。

今回は4時間近くの長旅なのでグリーン車を選びました。

側面にはオーシャンアローのロゴが。681系サンダーバードと同じく車両の愛称名がそのまま列車名として運転されていましたが、「くろしお」に統一されました。

283系は1996年(平成8年)にデビューしていますが、実は乗車するのは今回が初めてです。

グリーン車は横3列席で、中間付近で山側が2列、海側が1列と変わります。

こちらは普通車。

3号車の一部にはラウンジがあり、海側に座席が向けられています。

山側も同じく海側を向いています。

列車は定刻に新宮を出発します。しばらくすると海岸線沿いに進みます。JR東海エリアと違ってなだらかな海岸線が続き海を眺める区間が長いです。

br />

紀伊勝浦に到着。数人が普通車へ乗り込んで行きました。右側は「南紀4号」で新宮から回送で向かっていったHC85系が折り返し運用となっています。

br />

紀伊勝浦に到着。数人が普通車へ乗り込んで行きました。右側は「南紀4号」で新宮から回送で向かっていったHC85系が折り返し運用となっています。

紀伊勝浦からは一転して岩場の多い海岸線を進みます。カーブが多くスピードはあまり出ません。

新宮駅。反対側(西側)は市役所などがあるのですが、出口は海側1箇所しか無く、踏切を渡って反対側に出る必要があります。

路線バス最長と言われている新宮駅-大和八木駅を結ぶ奈良交通の時刻表。1日3往復あり、所要時間は6~7時間。

駅前からやや海側(東側)に歩いたところには徐福公園があります。中国・秦の時代始皇帝の命で渡来した徐福。ここ熊野で捕鯨を始めたと言われており、徳川頼宣の命で徐福の墓を建てられたようです。

公園内にある徐福像。

今回乗車する283系オーシャンアロー。構内の留置線から一旦本線に渡り、亀山側に移動します。再び進行方向を変え、1番線に入線。

天王寺側は貫通タイプですが、増結編成の新大阪側先頭は非貫通タイプです。

こちらは1号車グリーン車。・・・どことなく近鉄特急に似ているようにも見えますが。いるかをモチーフとしているようです。

今回は4時間近くの長旅なのでグリーン車を選びました。

側面にはオーシャンアローのロゴが。681系サンダーバードと同じく車両の愛称名がそのまま列車名として運転されていましたが、「くろしお」に統一されました。

283系は1996年(平成8年)にデビューしていますが、実は乗車するのは今回が初めてです。

グリーン車は横3列席で、中間付近で山側が2列、海側が1列と変わります。

こちらは普通車。

3号車の一部にはラウンジがあり、海側に座席が向けられています。

山側も同じく海側を向いています。

列車は定刻に新宮を出発します。しばらくすると海岸線沿いに進みます。JR東海エリアと違ってなだらかな海岸線が続き海を眺める区間が長いです。

br />

紀伊勝浦に到着。数人が普通車へ乗り込んで行きました。右側は「南紀4号」で新宮から回送で向かっていったHC85系が折り返し運用となっています。

br />

紀伊勝浦に到着。数人が普通車へ乗り込んで行きました。右側は「南紀4号」で新宮から回送で向かっていったHC85系が折り返し運用となっています。

紀伊勝浦からは一転して岩場の多い海岸線を進みます。カーブが多くスピードはあまり出ません。

紀伊半島1周乗り鉄の旅(前編) [鉄道(乗り鉄)]

休みを利用して紀伊半島を乗り鉄することにしました。

名古屋から南紀5号に乗車します。南紀もHC85系に置き換わりました。今回乗車するのは4両固定編成で、全てモノクラス。

3号車は車椅子対応車両。座席がない分、デッキ付近は広々としています。

そのため、デッキのドアも広く取ってあり、両開きです。

他の車両は片開き。

「南紀」は基本2両編成なのですが、週末や繁忙期中心に4両になることがあります。自由席は1号車1両のみで、他は普通車指定席。グリーン車はありません。キハ85系時代は1両単位に増結が出来たのですが、HC85系になってからは2・4両固定を組成するので、偶数車両となります。

名古屋出発時点では空席が目立ちます。

関西本線を走ります。すぐに車両基地が広がります。役目を終えたキハ85系が束になって留置されていました。

関西本線は一部複線にはなっていますが、単線区間がほとんどで、通過駅でも交換待ちのため数分停車します。

弥富を通過。名鉄線が乗り入れています。

木曽川を渡り三重県に入り、長良川・揖斐川と川幅の広い川を立て続けに渡ります。

最初の停車駅桑名では自由席から数人降りて行きます。

松阪までの主要駅は近鉄線と顔を合わせます。

富田でも行き違いのため運転停車。セメント列車が出発を待っています。

四日市でも自由席から数人降りたくらいです。

こちらは石油列車が停車。

HC85系に乗車するのは2回目ですが、本当に音が静かです。

名古屋から南紀5号に乗車します。南紀もHC85系に置き換わりました。今回乗車するのは4両固定編成で、全てモノクラス。

3号車は車椅子対応車両。座席がない分、デッキ付近は広々としています。

そのため、デッキのドアも広く取ってあり、両開きです。

他の車両は片開き。

「南紀」は基本2両編成なのですが、週末や繁忙期中心に4両になることがあります。自由席は1号車1両のみで、他は普通車指定席。グリーン車はありません。キハ85系時代は1両単位に増結が出来たのですが、HC85系になってからは2・4両固定を組成するので、偶数車両となります。

名古屋出発時点では空席が目立ちます。

関西本線を走ります。すぐに車両基地が広がります。役目を終えたキハ85系が束になって留置されていました。

関西本線は一部複線にはなっていますが、単線区間がほとんどで、通過駅でも交換待ちのため数分停車します。

弥富を通過。名鉄線が乗り入れています。

木曽川を渡り三重県に入り、長良川・揖斐川と川幅の広い川を立て続けに渡ります。

最初の停車駅桑名では自由席から数人降りて行きます。

松阪までの主要駅は近鉄線と顔を合わせます。

富田でも行き違いのため運転停車。セメント列車が出発を待っています。

四日市でも自由席から数人降りたくらいです。

こちらは石油列車が停車。

HC85系に乗車するのは2回目ですが、本当に音が静かです。

タグ:HC85系

東武宇都宮線20400型新ラッピング列車乗車と8000系6両編成で行く東武鉄道レジェンド乗り鉄(後編) [鉄道(乗り鉄)]

伊勢崎駅でも横断幕の歓迎と、記念撮影、それと幕回しを行ってくれました。記念撮影の隙を突いて撮影。

ホームが6両よりも長いのは2編成留置できるようにしているためなのだそうです。

さて、電車は14:26に出発します。

再び乗務員が案内を進めてくれます。木崎駅は伊勢崎線では唯一構内踏切が残る駅です。

また駅舎も古く、開業時から残るのだとかかなりマニアックな内容を話してくれます。まあこれは乗っている車両、担当乗務員によるのでしょうけど。

館林出張所は派出所になり、ただの車庫になったことや、8000系など喫煙区間のあったこと、乗務エリアでは他社の車両に就くことは無い等現場の話を聞くことが出来ました。

冬の寒さは格別でドアボタンを要望したようですが、予算の都合上実現は出来なかったことも生々しい話が聞けてよかったです。

太田に14:52に到着。6分ほど停車。ご覧の通りドアは開けるので間違って一般客が乗ってきたりすることも。

伊勢崎から東武動物公園の間はモハ8863の車両では音鉄堪能車両として録音区間となっています。各々録音機材を持って床に置いています。このため私語厳禁。

一部ではありますが、ここで走行音を…。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

この後館林に15:24に到着。ここで館林乗務管区の人たちが降りて行きます。

タグ:東武8000系

東武宇都宮線20400型新ラッピング列車乗車と8000系6両編成で行く東武鉄道レジェンド乗り鉄(中編) [鉄道(乗り鉄)]

ここからは8000系に乗り換えての移動となります。むしろ乗車時間としてはこちらの方が大半を占めます。

11:10頃に新栃木方面から回送で入線してきます。

使用する車両は七光台支所の8163F。

11:15に栃木を出発します。ホーム末端部中心に撮り鉄多数。

6両編成のうち、2号車は音鉄用車両としており団体客はそれ以外の指定された車両に座ります。20400系に比べて2両多くなっているので、大体長椅子に2~3人が座る程度とかなり広々とした車内です。

早速お弁当を頂きます。朝早かったのでお腹空いてました。

11:31板倉東洋大前に停車。通勤電車のためトイレは付いてなく、このようにある程度の停車時間を設けています。

この停車中にけごん20号を先に通します。

11:40板倉東洋大前を出発。沿線には撮り鉄の姿も。

本日2度目の利根川を渡り、栗橋を通過。

11:10頃に新栃木方面から回送で入線してきます。

使用する車両は七光台支所の8163F。

11:15に栃木を出発します。ホーム末端部中心に撮り鉄多数。

6両編成のうち、2号車は音鉄用車両としており団体客はそれ以外の指定された車両に座ります。20400系に比べて2両多くなっているので、大体長椅子に2~3人が座る程度とかなり広々とした車内です。

早速お弁当を頂きます。朝早かったのでお腹空いてました。

11:31板倉東洋大前に停車。通勤電車のためトイレは付いてなく、このようにある程度の停車時間を設けています。

この停車中にけごん20号を先に通します。

11:40板倉東洋大前を出発。沿線には撮り鉄の姿も。

本日2度目の利根川を渡り、栗橋を通過。

タグ:東武8000系

東武宇都宮線20400型新ラッピング列車乗車と8000系6両編成で行く東武鉄道レジェンド乗り鉄(前編) [鉄道(乗り鉄)]

東武トップツアーズの旅行に6月10日に参加してきました。

出発は南栗橋7:33で、受付は7:05までに行います。南栗橋駅に7時に来るとなるとかなり限られそうですが。

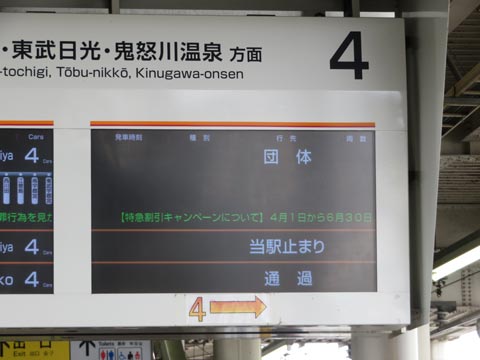

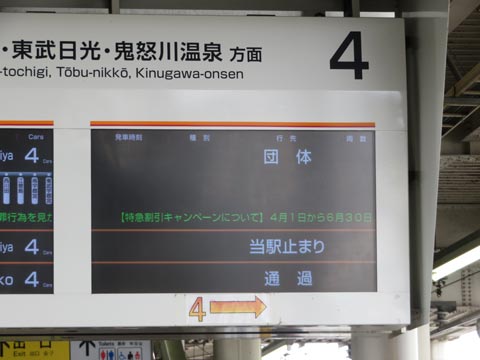

4番線発車案内板には「団体」表示。

車両基地から回送で入線してきた21412F。側面には今日お披露目の新ラッピング。

正面にはラッピングは施されず、側面のみです。ベリーハッピートレイン号」といいます。

シートはイチゴ柄に変わっています。1・3号車はこの柄ですが、2・4号車はまた違う柄です。

吊革はイチゴのタイプに変更されています。

定刻に出発、この先東武宇都宮まで休憩無し。臨時列車でも前後の列車間隔は空いているせいか、90km/h近くで走って行きます。

出発は南栗橋7:33で、受付は7:05までに行います。南栗橋駅に7時に来るとなるとかなり限られそうですが。

4番線発車案内板には「団体」表示。

車両基地から回送で入線してきた21412F。側面には今日お披露目の新ラッピング。

正面にはラッピングは施されず、側面のみです。ベリーハッピートレイン号」といいます。

シートはイチゴ柄に変わっています。1・3号車はこの柄ですが、2・4号車はまた違う柄です。

吊革はイチゴのタイプに変更されています。

定刻に出発、この先東武宇都宮まで休憩無し。臨時列車でも前後の列車間隔は空いているせいか、90km/h近くで走って行きます。

タグ:東武20400系

新緑の只見線 [鉄道(乗り鉄)]

5月3日、ゴールデンウィークを利用して只見線に乗車してきました。

新幹線と在来線を乗り継いで小出に到着。ここから只見線へと乗り換えます。

小出9:00発の臨時列車に乗り込みます。キハE120系の2両編成。前回乗車したときは大混雑でしたが、時間帯によるのか立ち客が数人いるくらいです。ほとんど観光客です。

車内はこんな感じです。

小出を定刻に出発して上越線と別れ魚野川を渡ります。

暫くは平野を進んでいきます。田圃に水を引き始めているところもあり、田植えの季節だなと実感。

山間部に入っていくと所々に雪が残っています。

小出から45分で大白川に到着。ここで15分停車します。

新幹線と在来線を乗り継いで小出に到着。ここから只見線へと乗り換えます。

小出9:00発の臨時列車に乗り込みます。キハE120系の2両編成。前回乗車したときは大混雑でしたが、時間帯によるのか立ち客が数人いるくらいです。ほとんど観光客です。

車内はこんな感じです。

小出を定刻に出発して上越線と別れ魚野川を渡ります。

暫くは平野を進んでいきます。田圃に水を引き始めているところもあり、田植えの季節だなと実感。

山間部に入っていくと所々に雪が残っています。

小出から45分で大白川に到着。ここで15分停車します。